科技攻“尖” 产业攀高——合肥发展新质生产力观察

在合肥市瑶海区的中国网谷,一家机器人公司的技术人员在调试智能机器人(2023年11月16日摄)。

形成新质生产力,知识、技术、管理、数据、场景等新型生产要素作用突出。

今年5月,合肥发布《科创生态宣言》,提出要强化政策、资金、要素协同,全力构建科创生态。此前,合肥市明确,围绕产业链、创新链、资金链和人才链深度融合,完善政策部署,打造创新生态。

合肥市经信局副局长曾艳,还有一个头衔是合肥市光伏及新能源产业链负责人。“这要求我既要懂政策,还要懂产业。”曾艳说。

培养像曾艳这样懂产业、懂技术、懂政策、懂市场的复合型产业组织人才,发挥有为政府和有效市场的结合作用,合肥不断探索适应新质生产力的生产关系。

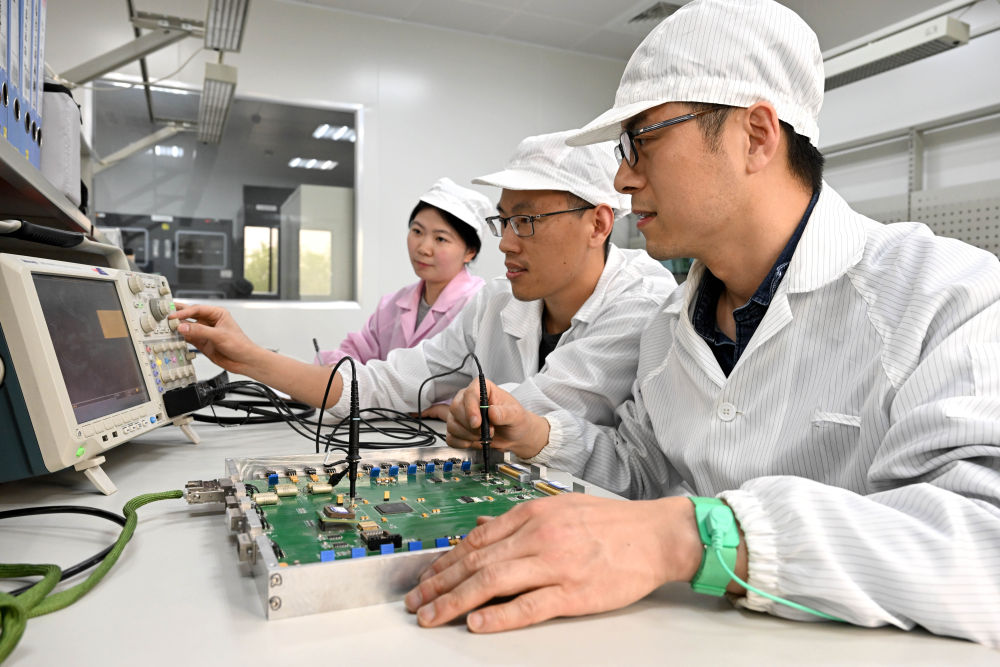

在中科院合肥物质科学研究院,安徽光学精密机械研究所环境光学研究中心成像光谱技术研究室科研人员在测试CCD成像电路性能(2023年4月18日摄)。

在全国率先成立市委科技创新委员会、市推进战略性新兴产业发展工作委员会、科技成果转化专班,安排1名专职市委常委统管科技、产业、金融,在全市推动形成“大科创”格局;

把“应用场景”纳入创新要素保障,组建全国首个城市场景创新促进中心,常态化发布场景清单和能力清单,组织路演对接,助力技术与产业双向奔赴;

建立技术经理人队伍,深入高校、科研院所“淘金”,加速科技成果从“书架”到“货架”;国资引领打造“产业基金丛林”支持各类科创主体……

哪里的创新生态好,哪里的科创主体就蓬勃生长,哪里就出新质生产力。

数据显示,2022年以来,合肥市已累计摸排高校院所科技成果3700余项,推动成果转化成立企业500余户。目前,全市拥有国家专精特新“小巨人”企业188户、国家高新技术企业6400余户、“灯塔工厂”4户,平均每天净增国家高新技术企业5户左右。